2010年07月20日

3つめは公私日記

残堀川を登ると滝口というところがあり、

農業試験場の西側に

立川市歴史民俗資料館があります。

奥多摩街道かな、右側の道は。

中世の立川は、武士の時代で

合戦もあったようです。

武蔵武士、関東武士と言っても、普段は農業をしながらなので

戦いは田畑などではやらなかったそうです。

広い所、、多摩川の河原が選ばれたのはその理由と

川は攻めるにも守るにも格好の地形なので

できれば河原が欲しいと。

板碑も数点展示していました。

立川府中調布などは、武蔵板碑という秩父の緑泥片岩を使っているので

雨に当たるとみどりになるんだそうです。

諏訪神社の獅子頭もありました。

300年以上もの歴史のある獅子舞なんですね。

夏に立川駅のコンコースで獅子舞をやっていて

なんで、夏に?と思っていましたが8月にやるんだそうです。

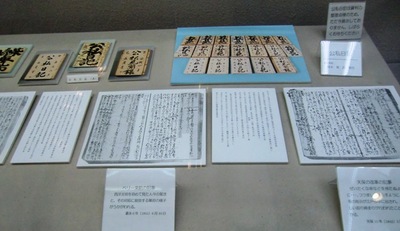

立川の歴史を知るポイントの3つ目は、公私日記。

柴崎村の名主であった

鈴木平九郎氏が、書かれたものです。何と23冊!

幕末のころの様子を知ることのできる、貴重な古文書です。

ペリーの来日にどれだけ驚いたか!

立川までそのニュースが届くのに何日だったと思いますか?

ラジオもテレビも携帯もない時代です。

この公私日記を判読している方々が活動中です。

どんなことが書かれてあるのか

それによって立川のことだけでなく知れそうです。