2010年11月30日

山田屋さんで

羽村駅を降りて東口に降りると

すぐに山田屋という和菓子屋さんがありました。

そして、羽村の堰近くにも”山田屋”さん。

以前堰店は工場で、販売は駅前というふうになっていたようですが

工場を広げるにあたって

【坂を登らなくても買えるように、ここでも売ってほしい】という要望があり

工場直営店ができました。

和菓子の好きな人は60~80代の女性かな?

はけのみちを登るのが、たしかにつらくなるでしょう。

【ここは御陵が近いので、多摩川の石を表した

さざれ石というお菓子を作っています】

開封して、写させてくださいました。

くるみやレーズンでおおわれた、ごつい感じの和菓子。

でも、甘みがおいしい。

鮎うるかと一緒に、たまり場のために

持たせてくれました。

お店の中には、村松先生の絵本”たまがわ”が!

お祝いの席に、山田屋さんのお菓子を使ったご縁で

この本をいただいたんだそうです。

さて、名物の”羽村の堰”を買ってきました。

【むしようかん風ですが、新しい食感ですよ】と言われたように

竹皮に包まれた羊羹は、栗むしようかん+外郎のような

面白い食感でしたよ。

山田屋

羽村市羽東3-20-15

042-54-2161

すぐに山田屋という和菓子屋さんがありました。

そして、羽村の堰近くにも”山田屋”さん。

以前堰店は工場で、販売は駅前というふうになっていたようですが

工場を広げるにあたって

【坂を登らなくても買えるように、ここでも売ってほしい】という要望があり

工場直営店ができました。

和菓子の好きな人は60~80代の女性かな?

はけのみちを登るのが、たしかにつらくなるでしょう。

【ここは御陵が近いので、多摩川の石を表した

さざれ石というお菓子を作っています】

開封して、写させてくださいました。

くるみやレーズンでおおわれた、ごつい感じの和菓子。

でも、甘みがおいしい。

鮎うるかと一緒に、たまり場のために

持たせてくれました。

お店の中には、村松先生の絵本”たまがわ”が!

お祝いの席に、山田屋さんのお菓子を使ったご縁で

この本をいただいたんだそうです。

さて、名物の”羽村の堰”を買ってきました。

【むしようかん風ですが、新しい食感ですよ】と言われたように

竹皮に包まれた羊羹は、栗むしようかん+外郎のような

面白い食感でしたよ。

山田屋

羽村市羽東3-20-15

042-54-2161

2010年11月29日

わくわく

「さーいきますよ」

羽村郷土博物館の特徴は、まず小学生の見学が多いこと。

年間20000人以上が、他市からも玉川上水の勉強に来ます。

この日は、日野市からの小学4年生でした。

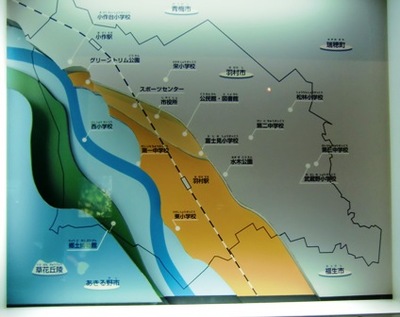

まずは、羽村の地形を。

館長さんが、電動のスイッチを入れられると

18000年前には羽村駅あたりにあった多摩川が

暴れながら、移動していくのがわかります。

草花丘陵を削って、南西方向に移動して

羽村駅のある段丘が作られてきます。

5000年前にはその段丘から下にさらに2つの段丘が形成され

3000年前には小作駅の西側にも形成されて

今の地形となります。

小学校の位置や、公共の建物の位置が描かれているので

とても親近感のあるパネルでした。

羽村の歴史は縄文時代中期から始ります。(つづく)

羽村郷土博物館の特徴は、まず小学生の見学が多いこと。

年間20000人以上が、他市からも玉川上水の勉強に来ます。

この日は、日野市からの小学4年生でした。

まずは、羽村の地形を。

館長さんが、電動のスイッチを入れられると

18000年前には羽村駅あたりにあった多摩川が

暴れながら、移動していくのがわかります。

草花丘陵を削って、南西方向に移動して

羽村駅のある段丘が作られてきます。

5000年前にはその段丘から下にさらに2つの段丘が形成され

3000年前には小作駅の西側にも形成されて

今の地形となります。

小学校の位置や、公共の建物の位置が描かれているので

とても親近感のあるパネルでした。

羽村の歴史は縄文時代中期から始ります。(つづく)

2010年11月28日

スクレイパーって???

ビロードのような布の上で

旧石器時代の遺物が、輝いています。

野尻湖に行っていた”局部磨製石器”は、刃の部分を砥石で磨いて

より鋭い切れ味にしたものだそうです。

黒光りのする黒曜石が、これだけ並んでいると

ルパン3世になった気分。

雑木林だった小平に玉川上水が引かれて

この地の歴史はここから始まったと思われていたのが

昭和49年、鈴木小学校の建設のために掘り返していたら

旧石器時代の遺物が次々と出現し

どれだけセンセーショナルな事件だったのでしょうか。

スクレイパー???

なんだろう。

係りの方が「皮をなめしたり、木などを削った物ですよ」と

教えてくださいました。

今よりも7~8℃低かった時代に

皮は防寒のためにも必要だったのでしょうね。

この鈴木遺跡は、以前は石神井川の源流になっていて

旧石器時代の人が一時期住んだり

縄文時代には狩り場としてりようされたもの。

水場に近い台地上ーーーこれが生きていくうえで

一番適したところだったんだ。

さようなら小平。

いろんな場所で、詳しい説明を聞かせてもらって

熱い気持ちです。

続きを読む

旧石器時代の遺物が、輝いています。

野尻湖に行っていた”局部磨製石器”は、刃の部分を砥石で磨いて

より鋭い切れ味にしたものだそうです。

黒光りのする黒曜石が、これだけ並んでいると

ルパン3世になった気分。

雑木林だった小平に玉川上水が引かれて

この地の歴史はここから始まったと思われていたのが

昭和49年、鈴木小学校の建設のために掘り返していたら

旧石器時代の遺物が次々と出現し

どれだけセンセーショナルな事件だったのでしょうか。

スクレイパー???

なんだろう。

係りの方が「皮をなめしたり、木などを削った物ですよ」と

教えてくださいました。

今よりも7~8℃低かった時代に

皮は防寒のためにも必要だったのでしょうね。

この鈴木遺跡は、以前は石神井川の源流になっていて

旧石器時代の人が一時期住んだり

縄文時代には狩り場としてりようされたもの。

水場に近い台地上ーーーこれが生きていくうえで

一番適したところだったんだ。

さようなら小平。

いろんな場所で、詳しい説明を聞かせてもらって

熱い気持ちです。

続きを読む

2010年11月27日

BBQのあと

小平ふるさと村を後にして

このまま帰るの嫌だなーって。

もう一度、鈴木遺跡資料館の前に行ってみました。

ラッキー!

開館している!

ところが撮影禁止で

職員の方のご厚意で

1枚だけ写させていただきました。

その代わり、たくさんの説明を伺うことができました。

入って右手に鈴木遺跡のあった旧石器時代の文化層、

12枚が展示してあります。

これはその部位の土をのりではりつけたんだそうです。

ところがドイツに貸し出したら、変色してしまって、、、、。

Ⅸ~Ⅹ層から出土した、局部磨製石斧は

野尻湖ミュージアムに貸し出し中でした。

私ってついていない人?!

天井近くに色分けしているものがあって

10年が1センチと言われたかしら、

小学生にわかりやすいようにしてみたんですって。(この画像では黄色の部分)

今の平成の22年なんて!人類の歴史に比べると、ほんのちょっと。

中央にあった礫群が珍しかったです。

焼けて赤くなっている部分もあります。

こぶしぐらいの石がたくさん集まっている。

縄文土器を作るという時代になる前は

石を焼いて、この上に獣の肉を乗せて焼いて食べた?

石の一部には、動物の脂が炭化してついていたんだそうです。

バーベキューか!

このまま帰るの嫌だなーって。

もう一度、鈴木遺跡資料館の前に行ってみました。

ラッキー!

開館している!

ところが撮影禁止で

職員の方のご厚意で

1枚だけ写させていただきました。

その代わり、たくさんの説明を伺うことができました。

入って右手に鈴木遺跡のあった旧石器時代の文化層、

12枚が展示してあります。

これはその部位の土をのりではりつけたんだそうです。

ところがドイツに貸し出したら、変色してしまって、、、、。

Ⅸ~Ⅹ層から出土した、局部磨製石斧は

野尻湖ミュージアムに貸し出し中でした。

私ってついていない人?!

天井近くに色分けしているものがあって

10年が1センチと言われたかしら、

小学生にわかりやすいようにしてみたんですって。(この画像では黄色の部分)

今の平成の22年なんて!人類の歴史に比べると、ほんのちょっと。

中央にあった礫群が珍しかったです。

焼けて赤くなっている部分もあります。

こぶしぐらいの石がたくさん集まっている。

縄文土器を作るという時代になる前は

石を焼いて、この上に獣の肉を乗せて焼いて食べた?

石の一部には、動物の脂が炭化してついていたんだそうです。

バーベキューか!

2010年11月26日

国立の紅葉

♪ まっかだなー まっかだなー♪

小学生の女の子たちが

歌いながら大学通りを駅にむかっていました。

黄葉

目にいたいくらいです。

ふとお店の看板を見ると

銀杏書房。

去年は11月13日にこの画像をとっているので

2週間近く、紅葉が遅れたのでしょうか?

小学生の女の子たちが

歌いながら大学通りを駅にむかっていました。

黄葉

目にいたいくらいです。

ふとお店の看板を見ると

銀杏書房。

去年は11月13日にこの画像をとっているので

2週間近く、紅葉が遅れたのでしょうか?

2010年11月25日

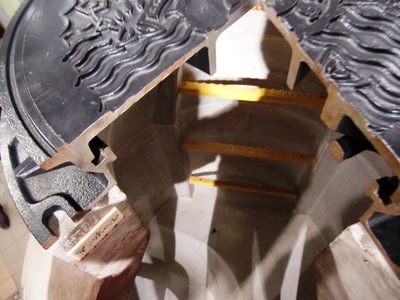

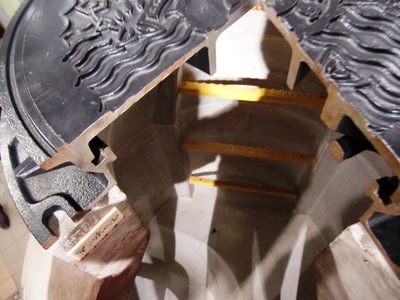

最後は 稗倉(ひえぐら・へーぐら)

小平ふるさと村では

この地特有の物も見せていただきました。

名主が村民のために作ったといわれる

飢饉時の備蓄のための倉庫。

珍しいのは

上から入れて、上からとる仕組みになっているんだそうです。

そしてネズミが入りにくい工夫

さらに

謎ともいえるのは、この柱の下の石。

ではなく、石の上の柱!!

石のカーブに沿って、きちんと調整された柱なんだそうです。

石の中に柱が固定されているのは見たことがあるけど

こんなの初めて。

ふるさと村の方々には、お世話になりました。

この地特有の物も見せていただきました。

名主が村民のために作ったといわれる

飢饉時の備蓄のための倉庫。

珍しいのは

上から入れて、上からとる仕組みになっているんだそうです。

そしてネズミが入りにくい工夫

さらに

謎ともいえるのは、この柱の下の石。

ではなく、石の上の柱!!

石のカーブに沿って、きちんと調整された柱なんだそうです。

石の中に柱が固定されているのは見たことがあるけど

こんなの初めて。

ふるさと村の方々には、お世話になりました。

2010年11月24日

でんしょう

江戸時代の建物を見て

小平ふるさと村の広場で何かしている方を発見。

村長さん?館長さん?

子供たちに

昔の遊びを伝えているんだそうです。

ベーゴマ

けんだま

竹ぼっくり、、

「これしっていますか?」

30センチぐらいの長い竹を

お手玉のように

ビー玉のように

おはじきのように

操っていました。

サー最後はこれよ(つづく)

小平ふるさと村の広場で何かしている方を発見。

村長さん?館長さん?

子供たちに

昔の遊びを伝えているんだそうです。

ベーゴマ

けんだま

竹ぼっくり、、

「これしっていますか?」

30センチぐらいの長い竹を

お手玉のように

ビー玉のように

おはじきのように

操っていました。

サー最後はこれよ(つづく)

2010年11月23日

格式の高い小川家

旧小川家。

小平の小川村の新田開発の立役者

名主の小川氏のお宅です。

あー

狐格子だ

げ魚もある!

高札場もお宅の前に置かれたという玄関は

武家に匹敵するほどの格式の高いものでした。

表玄関から母屋に行くのに廊下を通って(たぶん)

部屋数は、12個近く。

大豪邸です。

釘隠しの奥には、やりかけやりなげしも写っています。

この床の間のようなものは

やりを置いた台だそうですよ。

何と言っても

この当時、漆喰で作られた壁はそうそうなく

やはり、村のシンボルだったのでしょうね。

小平の小川村の新田開発の立役者

名主の小川氏のお宅です。

あー

狐格子だ

げ魚もある!

高札場もお宅の前に置かれたという玄関は

武家に匹敵するほどの格式の高いものでした。

表玄関から母屋に行くのに廊下を通って(たぶん)

部屋数は、12個近く。

大豪邸です。

釘隠しの奥には、やりかけやりなげしも写っています。

この床の間のようなものは

やりを置いた台だそうですよ。

何と言っても

この当時、漆喰で作られた壁はそうそうなく

やはり、村のシンボルだったのでしょうね。

2010年11月22日

馬がいた

小平ふるさと村での案内は楽しく

今まで知らなかった情報もてんこ盛りでした。

新田開発する土地に先に入ってきて

家を建ててあげた。

そのほかに、馬を貸し与えたんだそうです。

農作業などの力仕事をするだけなく

青梅街道での荷物の運搬をし

小銭稼ぎというか日銭稼ぎができた。

馬は、からすうちわのある大戸から入って

右手に大事に飼われていました。

この”かって”は、他の地域と違うものがありませんか?

弥生時代のつぼではなく、茶壷。

家の周りにお茶の木を植えて

防砂林にしたり、御茶づくりをしていた。

そうなんだ。

小平は、竹の文化が発達していたようです。

藁ぶき屋根のてっぺんにも竹が使われています。

この暴風防砂林は、高垣、、というもの。

今でも市内に残っているお宅があるそうですよ。

ラーメンの横浜屋の近くですって。通ったけどわからなかった。

今まで知らなかった情報もてんこ盛りでした。

新田開発する土地に先に入ってきて

家を建ててあげた。

そのほかに、馬を貸し与えたんだそうです。

農作業などの力仕事をするだけなく

青梅街道での荷物の運搬をし

小銭稼ぎというか日銭稼ぎができた。

馬は、からすうちわのある大戸から入って

右手に大事に飼われていました。

この”かって”は、他の地域と違うものがありませんか?

弥生時代のつぼではなく、茶壷。

家の周りにお茶の木を植えて

防砂林にしたり、御茶づくりをしていた。

そうなんだ。

小平は、竹の文化が発達していたようです。

藁ぶき屋根のてっぺんにも竹が使われています。

この暴風防砂林は、高垣、、というもの。

今でも市内に残っているお宅があるそうですよ。

ラーメンの横浜屋の近くですって。通ったけどわからなかった。

2010年11月21日

先行投資(?)

一面、雑木林だった所に

玉川上水は引かれたものの

新田開発は

半端な努力では進まなかったのでしょう。

土豪 小川氏は

幕府に新田開発を願い出て

まずご自分が先に入ってきたのだそうです。

そして、短冊形に地割されたところに

住まいをつくっていった。

ふるさと村にはそのころの家がありました。かやぶきです。

新田開発が成功するかどうかは

雨風をしのげる家があるかどうかがネックだったのです。

すごいなー

村に入ってきた人たちは、小川氏にこの家を分けてもらって

日々開拓に励んだそうです。

小川氏は、もう一つ、貸し出したものがあるそうです。

それは何???

玉川上水は引かれたものの

新田開発は

半端な努力では進まなかったのでしょう。

土豪 小川氏は

幕府に新田開発を願い出て

まずご自分が先に入ってきたのだそうです。

そして、短冊形に地割されたところに

住まいをつくっていった。

ふるさと村にはそのころの家がありました。かやぶきです。

新田開発が成功するかどうかは

雨風をしのげる家があるかどうかがネックだったのです。

すごいなー

村に入ってきた人たちは、小川氏にこの家を分けてもらって

日々開拓に励んだそうです。

小川氏は、もう一つ、貸し出したものがあるそうです。

それは何???

2010年11月20日

ここは ふるさと村

ふるさと村の入り口近くには

昔の郵便局と

消防小屋。

火の見やぐらもありました。

さて

看板に書いてあったので

ボランティアの方に案内をお願いしました。

ところが

運よく

もとこちらの職員だった方。

リビング多摩のために、、、と話しますと

10分ぐらいの案内を

小1時間延長して、お話してくださいました。

玉川上水と小平の関係が

私にもわかりました、これで。

すごい!

ここはすごいところ!(つづき)

昔の郵便局と

消防小屋。

火の見やぐらもありました。

さて

看板に書いてあったので

ボランティアの方に案内をお願いしました。

ところが

運よく

もとこちらの職員だった方。

リビング多摩のために、、、と話しますと

10分ぐらいの案内を

小1時間延長して、お話してくださいました。

玉川上水と小平の関係が

私にもわかりました、これで。

すごい!

ここはすごいところ!(つづき)

2010年11月19日

カバ

八坂から花小金井方面に向かって

西武新宿線と並行してグリーンロードが続きます。

1500株のアジサイが咲くというあじさい公園。

小平用水が流れていました。

玉川上水からわかれた、大沼用水もありました。

グリーンロードの遊歩道わきには

齋藤素巖の彫刻が設置されています。

自然科学者

そして実物を見てみたかった“カバ”

カバは水から顔を出して泳ぐので

耳と目と鼻が一直線になっているとか。

茶目っ気たっぷりのカバさんでした。

リビング多摩の紙面で

たまりばの紹介と

ツイッターのお知らせがありました。

私たち11人の読者ブロガーも

頑張ってアップしています。

西武新宿線と並行してグリーンロードが続きます。

1500株のアジサイが咲くというあじさい公園。

小平用水が流れていました。

玉川上水からわかれた、大沼用水もありました。

グリーンロードの遊歩道わきには

齋藤素巖の彫刻が設置されています。

自然科学者

そして実物を見てみたかった“カバ”

カバは水から顔を出して泳ぐので

耳と目と鼻が一直線になっているとか。

茶目っ気たっぷりのカバさんでした。

リビング多摩の紙面で

たまりばの紹介と

ツイッターのお知らせがありました。

私たち11人の読者ブロガーも

頑張ってアップしています。

2010年11月18日

このかんきつ類はなに?

小平の大きなお庭のお宅で見つけました。

「ほら、ざぼんがなっているわよ!」

【あれなんか割れている!】

「おおきいねー」

道行く人たちが

写メールしたり、デジカメとったり。

ざぼんが東京でなっているとは思わないので、、、

大きさはグレープフルーツ2個分ぐらい。

リビング多摩の読者ブロガー、こんなアップの仕方もありでしょうか?

「ほら、ざぼんがなっているわよ!」

【あれなんか割れている!】

「おおきいねー」

道行く人たちが

写メールしたり、デジカメとったり。

ざぼんが東京でなっているとは思わないので、、、

大きさはグレープフルーツ2個分ぐらい。

リビング多摩の読者ブロガー、こんなアップの仕方もありでしょうか?

2010年11月17日

旧鎌倉街道の真ん中

府中街道をどこまでも行き

このあたりに

奈良平安時代の、東山道が走っていたんだよなーと。

原農園というところを探しましたが

私の地図ではわかりませんでした。

西武拝島線は、高架になるための工事中。

きました八坂。

九道の辻。

江戸道

引股道

宮寺道

秩父道

御窪道

清戸道

奥州街道

大山街道

鎌倉街道

9本もの道が交差していたところです。

旧鎌倉街道の真ん中あたりになるということでした。

このあたりに

奈良平安時代の、東山道が走っていたんだよなーと。

原農園というところを探しましたが

私の地図ではわかりませんでした。

西武拝島線は、高架になるための工事中。

きました八坂。

九道の辻。

江戸道

引股道

宮寺道

秩父道

御窪道

清戸道

奥州街道

大山街道

鎌倉街道

9本もの道が交差していたところです。

旧鎌倉街道の真ん中あたりになるということでした。

2010年11月16日

花奴さんで

府中街道を北上し

八坂に向かいました。

途中”花奴”の看板を見つけて

一休み。

”むらさき”というお菓子が評判なんだそうです。

あずきの巾着絞りというか、、、

シンプルなんだけど、あずきそのものの味がわかる和菓子でした。

こちらのお店は青梅街道沿いに何軒かあります。

青梅の成木でとれる石灰は、江戸城の建築他漆喰などに使われたので

江戸時代は青梅街道がそれは賑わっていたんだとか。

東京うどらも、うどサブレも味は知っているので”むらさき”をかいました。

お店の方の一番好きなのは栗むしようかん。

栗がゴロンゴロンと入っている。

ちょっと高いなー

その横の本練り羊羹を見つけたら

【この糸寒天は、虎屋さんとうちしか使っていないものなんですよ。

よく練って水分をとっているから日持ちもします】

どうしようかなーと思ったけど

羊羹大好きなので、試しに買ってみました。

高松のお店よりも広い感じです。イートインスペースが広い。

八坂に向かいました。

途中”花奴”の看板を見つけて

一休み。

”むらさき”というお菓子が評判なんだそうです。

あずきの巾着絞りというか、、、

シンプルなんだけど、あずきそのものの味がわかる和菓子でした。

こちらのお店は青梅街道沿いに何軒かあります。

青梅の成木でとれる石灰は、江戸城の建築他漆喰などに使われたので

江戸時代は青梅街道がそれは賑わっていたんだとか。

東京うどらも、うどサブレも味は知っているので”むらさき”をかいました。

お店の方の一番好きなのは栗むしようかん。

栗がゴロンゴロンと入っている。

ちょっと高いなー

その横の本練り羊羹を見つけたら

【この糸寒天は、虎屋さんとうちしか使っていないものなんですよ。

よく練って水分をとっているから日持ちもします】

どうしようかなーと思ったけど

羊羹大好きなので、試しに買ってみました。

高松のお店よりも広い感じです。イートインスペースが広い。

2010年11月15日

江戸の街はきれいだった

地下5階から、1階ずつ上がって展示を見て来ました。

特別展示室では、【近代下水道の前史と夜明け】をテーマに展開されていました。

黒船で日本に来た外国人が

江戸の町を見て

近代的ではないが、きれいにしていると感心したんだそうです。

その様子をいろはがるたで説明しています。

視聴覚教材も多かったです。

私が一番知りたかった”小平の水環境”

鎌倉時代は鎌倉街道が通っていたので、

まいまいず井戸が掘られていたそうです。

小平には川がなかったので、水には苦労。

玉川上水を一時期飲用しましたが、伝染病が広がり

また井戸を掘ることになりました。

小平は、川がなかったから、水の大切さを知り、組合を作って

今の水道局のような働きをしていたと知りました。

処理された汚泥も、リサイクルされています。

最後にワークショップの階でビデオを見せていただきました。

ふれあい下水道館の皆様にはお世話になりました。

2010年11月14日

マンホールの下は?!

「あと、5分で扉が閉まります!!!」という、ふれあい下水道館の方の話に

ゴルゴ13か、明智小五郎の気分で

地下5階に降りました。

あったー!!

インターネットで紹介されている

日本一の(?)マンホールが。

この図案は、一般募集して決められたもののようですよ。

マンホールの実物大の展示があります。

なるほど、こんな風になっているんだ。

だからAPECの警備で、

みなとみらい地区のマンホールがはやばやと

封鎖されたわけだ。

私は、下水道モニターをしたことがあるので

下水処理場の見学は行きました。

でも、

地下25メートルを流れる下水道管の中は初めてみたわ!

電車が悠々 走れるくらいの直径です。

光ファイバーの束が、これを伝わっているんだ。

本物の潜水艦のハッチと同じ物が2重になっていて

12時ちょっとすぎに、係りの方がロックしました。

あーまにあった。

リビング多摩の名前を出したら、専門の係りの方が

対処してくださいました。

多摩のお出かけ情報、こんな風にして私は取材し回っています。

続きを読む

ゴルゴ13か、明智小五郎の気分で

地下5階に降りました。

あったー!!

インターネットで紹介されている

日本一の(?)マンホールが。

この図案は、一般募集して決められたもののようですよ。

マンホールの実物大の展示があります。

なるほど、こんな風になっているんだ。

だからAPECの警備で、

みなとみらい地区のマンホールがはやばやと

封鎖されたわけだ。

私は、下水道モニターをしたことがあるので

下水処理場の見学は行きました。

でも、

地下25メートルを流れる下水道管の中は初めてみたわ!

電車が悠々 走れるくらいの直径です。

光ファイバーの束が、これを伝わっているんだ。

本物の潜水艦のハッチと同じ物が2重になっていて

12時ちょっとすぎに、係りの方がロックしました。

あーまにあった。

リビング多摩の名前を出したら、専門の係りの方が

対処してくださいました。

多摩のお出かけ情報、こんな風にして私は取材し回っています。

続きを読む

2010年11月13日

投函できないよ~~~~

37個あるという、小平の丸型ポスト。

都内の自治体では、一番多いんだそうですよ。

確かに、あちこちにあります。

一番大きいのが、ルネ小平の前にあった物かな。

右側の掲示板が2メートルぐらいの高さですので

3メートル近い(?)

投函できないよ~~~~

と思ったら

ずっと下の方に

ありました。

リビング多摩の編集部と読者ブロガーによる、多摩のお出かけ情報。

気楽にコメントくださると

張り合いが出ます!

都内の自治体では、一番多いんだそうですよ。

確かに、あちこちにあります。

一番大きいのが、ルネ小平の前にあった物かな。

右側の掲示板が2メートルぐらいの高さですので

3メートル近い(?)

投函できないよ~~~~

と思ったら

ずっと下の方に

ありました。

リビング多摩の編集部と読者ブロガーによる、多摩のお出かけ情報。

気楽にコメントくださると

張り合いが出ます!

2010年11月12日

鏡獅子

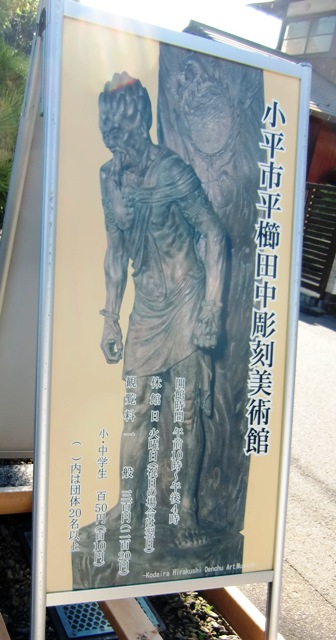

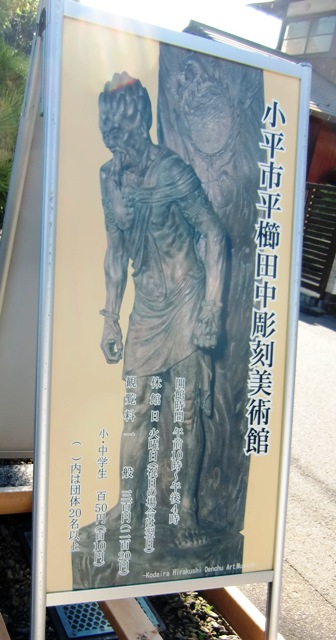

国立劇場の「鏡獅子」を製作した、平櫛田中の彫刻美術館。

玉川上水上のすぐそばに107歳でなくなられるまでの10年間すごされた

アトリエつきの邸宅が公開されています。

作品は撮影NGでしたので、庭の風景だけ。

20年の歳月をかけて完成した鏡獅子の試作品を見ると

色彩がなくても迫力を感じます。

毎日、歌舞伎の舞台をいろんな角度から見て

作られたものだそうです。

岡倉天心や禅僧の影響を受け、すごく精神性の高いもの。

以前行った時に、目を引いたのが

“尋牛”

自分の飼っていた牛がいなくなって、それを探しに行きます。

探し疲れてやっと見つかった牛。

帰りは牛の背に乗って家に向かいます。

行きの、小枝を持って探す姿、、、

この小枝までも、1本の木を彫ってつながった作品と聞いて、驚きました。

また赤福さんの原型と言われるブロンズ像も、

着物の着ている姿が横から見ても

後ろから見ても明治の女性の凛とした感じそのもの。

平櫛田中は、星とり機というテクニックを使っています。

コンパスの様な器械、それも3Dの世界の、、、

すごい先進的で、知的で、精神性の高い方だったようです。

100歳の時に20年後の製作を目指して取り寄せた原木。(1枚目の画像です)

永遠の命があったら

まだまだ彫り続けたかったでしょう。

玉川上水上のすぐそばに107歳でなくなられるまでの10年間すごされた

アトリエつきの邸宅が公開されています。

作品は撮影NGでしたので、庭の風景だけ。

20年の歳月をかけて完成した鏡獅子の試作品を見ると

色彩がなくても迫力を感じます。

毎日、歌舞伎の舞台をいろんな角度から見て

作られたものだそうです。

岡倉天心や禅僧の影響を受け、すごく精神性の高いもの。

以前行った時に、目を引いたのが

“尋牛”

自分の飼っていた牛がいなくなって、それを探しに行きます。

探し疲れてやっと見つかった牛。

帰りは牛の背に乗って家に向かいます。

行きの、小枝を持って探す姿、、、

この小枝までも、1本の木を彫ってつながった作品と聞いて、驚きました。

また赤福さんの原型と言われるブロンズ像も、

着物の着ている姿が横から見ても

後ろから見ても明治の女性の凛とした感じそのもの。

平櫛田中は、星とり機というテクニックを使っています。

コンパスの様な器械、それも3Dの世界の、、、

すごい先進的で、知的で、精神性の高い方だったようです。

100歳の時に20年後の製作を目指して取り寄せた原木。(1枚目の画像です)

永遠の命があったら

まだまだ彫り続けたかったでしょう。

2010年11月11日

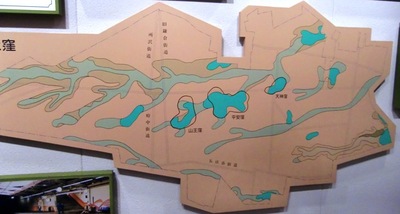

小平と水

生きていくうえで必要なもの

その一番に上がるのが水なのでしょうか。

小平には川が流れていませんでした。

唯一あった石神井川の水源も

時代とともに移動して。

玉川上水がひかれて

どんどん新田開発が進んだ。

水の威力というのは素晴らしいものです。

そんなことを思い起こさせてくれる

壁泉が一橋学園駅前にありました。

マイナスイオンを感じます。

鷹の台駅近くの中央公園にも、壁泉があります。

リビング多摩の読者ブロガーとして

多摩のお出かけ情報を発信していますが

今仲間を募集中ですよ。

その一番に上がるのが水なのでしょうか。

小平には川が流れていませんでした。

唯一あった石神井川の水源も

時代とともに移動して。

玉川上水がひかれて

どんどん新田開発が進んだ。

水の威力というのは素晴らしいものです。

そんなことを思い起こさせてくれる

壁泉が一橋学園駅前にありました。

マイナスイオンを感じます。

鷹の台駅近くの中央公園にも、壁泉があります。

リビング多摩の読者ブロガーとして

多摩のお出かけ情報を発信していますが

今仲間を募集中ですよ。