2011年01月03日

初もうで

新婚の頃、明治神宮に初もうでしました。

じゃりが敷き詰めてあって、途中から足袋が真っ黒。

長いこと行列を作った思い出があります。

川崎大師にも行きました。

これまたすごい混雑で、お札を買うのに1時間。

飴をトントン切る、包丁の音楽だけ覚えています。

谷保天満宮にも行きました。

何とか息子が高校に受かるように。

ここも谷保の駅からずっと行列でした。

2年参りというのもしました。

まだケイタイのないころなので、連れたちがどこにいるかわからないくらいの混雑。

風邪をひいてしまった苦い2年参りでした。

そんなこんなで、最近は近場の神社。

1日のお昼すぎには、こんでいるからと

3日のお昼に出かけたら、みんな同じ読みなのか

2時間待ちで、、、初もうでしていません。

明日また行ってみよう。

じゃりが敷き詰めてあって、途中から足袋が真っ黒。

長いこと行列を作った思い出があります。

川崎大師にも行きました。

これまたすごい混雑で、お札を買うのに1時間。

飴をトントン切る、包丁の音楽だけ覚えています。

谷保天満宮にも行きました。

何とか息子が高校に受かるように。

ここも谷保の駅からずっと行列でした。

2年参りというのもしました。

まだケイタイのないころなので、連れたちがどこにいるかわからないくらいの混雑。

風邪をひいてしまった苦い2年参りでした。

そんなこんなで、最近は近場の神社。

1日のお昼すぎには、こんでいるからと

3日のお昼に出かけたら、みんな同じ読みなのか

2時間待ちで、、、初もうでしていません。

明日また行ってみよう。

2010年12月23日

養蚕の村

羽村は、養蚕が盛んなところだったそうで

いい繭を見分けるための器具もあって

興味深く見て来ました。

養蚕に投資して

製糸工場がありました。

「これですか?」

ぽんぽんと羽村市郷土博物館の館長さんが叩かれると

意外な音がしました。

何とプラスチック製でした。

すごい精巧にできている水門。

いい繭を見分けるための器具もあって

興味深く見て来ました。

養蚕に投資して

製糸工場がありました。

「これですか?」

ぽんぽんと羽村市郷土博物館の館長さんが叩かれると

意外な音がしました。

何とプラスチック製でした。

すごい精巧にできている水門。

2010年12月21日

玉川上水に船

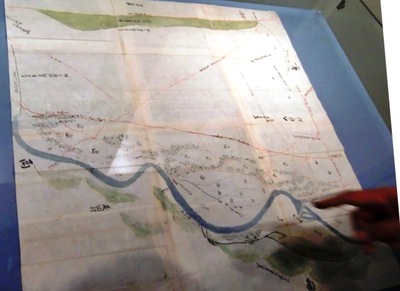

「玉川上水を船が通ったのですよ」

羽村市郷土博物館の館長さんに教えていただき、

へ~~~~~っと。

江戸幕府は絶対に許可しなかったのが

明治になって文明開化のあおりを受けて

多摩の周りの他県からも

通船で荷物がドンドン江戸に運ばれました。

「ハイウエィですね」

ところがその2年後上水の水の汚染を理由に

通船は、廃止になりました。

けれどもこれで終わったりしない。

甲武鉄道・青梅鉄道の開設に

通船の輸送事業はしっかり生かされたということ。

羽村市郷土博物館の館長さんに教えていただき、

へ~~~~~っと。

江戸幕府は絶対に許可しなかったのが

明治になって文明開化のあおりを受けて

多摩の周りの他県からも

通船で荷物がドンドン江戸に運ばれました。

「ハイウエィですね」

ところがその2年後上水の水の汚染を理由に

通船は、廃止になりました。

けれどもこれで終わったりしない。

甲武鉄道・青梅鉄道の開設に

通船の輸送事業はしっかり生かされたということ。

2010年12月15日

なぜ?なぜだろう

「なぜ、玉川上水は多摩川の水を使うようになったのでしょうか?」

「なぜ、玉川上水の取水口は羽村につくられたのでしょうか?」

私の答えたものは、ぶぶぶぶー(×)

地形や地質を調べて

四谷から多摩川方向を観て

羽村が選ばれたんだ。

「水は、一度流れ落ちたら、上には行きませんから。

地形の一番高いところ高いところを通って、掘り進めていったのです」

多摩川から直接取水をして

段丘を超えて、四谷のある武蔵野台地までもっていった。

私の住む地と違って

羽村自体が標高が高いので

落差があったのですね。

それと、川の流れが変わって、

水がたっぷり集まるようになっているということも

自然の力を利用したものだった。

そうだったんだ。

「なぜ、玉川上水の取水口は羽村につくられたのでしょうか?」

私の答えたものは、ぶぶぶぶー(×)

地形や地質を調べて

四谷から多摩川方向を観て

羽村が選ばれたんだ。

「水は、一度流れ落ちたら、上には行きませんから。

地形の一番高いところ高いところを通って、掘り進めていったのです」

多摩川から直接取水をして

段丘を超えて、四谷のある武蔵野台地までもっていった。

私の住む地と違って

羽村自体が標高が高いので

落差があったのですね。

それと、川の流れが変わって、

水がたっぷり集まるようになっているということも

自然の力を利用したものだった。

そうだったんだ。

2010年12月12日

セカンドオピニオン

12月の東京にしがわ大学の授業は4・5こあって

かなりマイナーかと思いましたが

”セカンドオピニオン”について考えて来ました。

ロールプレイの仕掛けは、すべて解き明かされていました。

これが社会人の集まる大学の特徴かな?

実体験に基づいている。

先生の方からは、がんで人生が変わらないように

こんなことを提言しているドクターがおられると紹介されました。

1、がんを受け入れる。

2、笑いましょう。

3、保険に入っておきましょう。

2時間でしたが、とても有意義な学びでした。

行きと帰りの、国立大学通りのツリー。

今度夜に行ってみよう。

かなりマイナーかと思いましたが

”セカンドオピニオン”について考えて来ました。

約30名で自己紹介していると

ご自分ががんと闘病中の方が3・4人。

夫婦で見えている方もいました。

セカンドオピニオンの概略を聞いて

テーブルごとにロールプレイ。

各グループの学びが板書されました。

ご自分ががんと闘病中の方が3・4人。

夫婦で見えている方もいました。

セカンドオピニオンの概略を聞いて

テーブルごとにロールプレイ。

各グループの学びが板書されました。

ロールプレイの仕掛けは、すべて解き明かされていました。

これが社会人の集まる大学の特徴かな?

実体験に基づいている。

先生の方からは、がんで人生が変わらないように

こんなことを提言しているドクターがおられると紹介されました。

1、がんを受け入れる。

2、笑いましょう。

3、保険に入っておきましょう。

2時間でしたが、とても有意義な学びでした。

行きと帰りの、国立大学通りのツリー。

今度夜に行ってみよう。

2010年12月10日

年貢のおさめ方

羽村郷土博物館の館長さんからは

新しい知識をたくさん教えてもらいました。

まだまだこれから続きますが

ここでお礼申し上げます。

羽村地区の一部をのぞいて畑作だった羽村市。

地質が今一つで、生産性の低い農家が大半。

今まで、お米を作り、4~6割年貢になった話しか聞いていないので

畑作の場合はどうするのか?

お金に変えて、年貢を納めるんだそうです。(金納)

小麦やそばは売って年貢・肥料代になった。

そこで、思い出したのが

江戸時代のころは、酒屋と大倉が儲けていたということ。

野菜を買いあげる人と、肥料や農器具を売る人が同じだと

2倍のもうけがあります。

農民は、売るほうは渋られて、買う方は高く売られて。

そんなことから、一揆の発生につながった。

畑作だけでなく、男性は雑用周り、馬での荷運び

女性は養蚕。農作業の合間に行うそれらの仕事も

生活の糧だったんだ。

新しい知識をたくさん教えてもらいました。

まだまだこれから続きますが

ここでお礼申し上げます。

羽村地区の一部をのぞいて畑作だった羽村市。

地質が今一つで、生産性の低い農家が大半。

今まで、お米を作り、4~6割年貢になった話しか聞いていないので

畑作の場合はどうするのか?

お金に変えて、年貢を納めるんだそうです。(金納)

小麦やそばは売って年貢・肥料代になった。

そこで、思い出したのが

江戸時代のころは、酒屋と大倉が儲けていたということ。

野菜を買いあげる人と、肥料や農器具を売る人が同じだと

2倍のもうけがあります。

農民は、売るほうは渋られて、買う方は高く売られて。

そんなことから、一揆の発生につながった。

畑作だけでなく、男性は雑用周り、馬での荷運び

女性は養蚕。農作業の合間に行うそれらの仕事も

生活の糧だったんだ。

2010年12月07日

日本最古の板碑だったのかも

板碑って

2・3年前に初めて知りました。

阿弥陀信仰の表れ。

13~17世紀に、領地を与えられた領主階層の武士たちが

追善供養に作った物ですが

段々小さい物もつくられて

農民たちが共同でもつようにもなりました。

羽村郷土博物館の館長さんから

”逆修供養”という言葉を教えていただき

小作駅の西側にある宝篋印塔は

見ごたえがありますよョのことでした。

先日のまいまいず井戸から1206年の板碑が出たというかきつけがあり

それが現存していれば、日本最古?

2・3年前に初めて知りました。

阿弥陀信仰の表れ。

13~17世紀に、領地を与えられた領主階層の武士たちが

追善供養に作った物ですが

段々小さい物もつくられて

農民たちが共同でもつようにもなりました。

羽村郷土博物館の館長さんから

”逆修供養”という言葉を教えていただき

小作駅の西側にある宝篋印塔は

見ごたえがありますよョのことでした。

先日のまいまいず井戸から1206年の板碑が出たというかきつけがあり

それが現存していれば、日本最古?

2010年12月05日

杣保(そまのほ)

羽村と青梅と奥多摩を合わせて

中世のころは

杣保(そまのほ)と言われていたんですって。

山に木を植えるとかいて杣。

木を育てている山と、きこりの意味もありました。

杣保の地を鎌倉幕府から受領したのが三田氏。

勝沼城を居城にして260年近くにわたって、

この一帯を支配したんだそうです。

三田氏一族の長淵郷からの開拓を受けて

小作地区や一峰院周辺、五ノ神に集落が作られてきて。

阿蘇神社の棟札に

三田氏が武州杣保長淵郷羽村安所(あそ)を

建てたというのが見つかっているそうです。

羽村って、

どんなことから出てきた土地の名前なのかなーと思っていました。

羽衣伝説はないようですが。

村というのは、新開の地。

羽(は)は、端という説もあるのだそうです。

長淵郷の東端。

これには異論があって、はっきりしたことはわからないようです。

ぐるぐる、かたつむりのように円弧を描きながら掘り進めた

”まいまいず井戸“

羽村駅のすぐ近くに現存します。(つづく)

2010年12月01日

ランタン

縄文時代になって、土器が作られるようになると

煮たきができるので

食べられる食材・献立が増えて来ました。

羽村の縄文時代中期の遺跡は4か所で発見されています。

いずれも多摩川に並行した河岸段丘の縁辺。

はけから出てくる湧水と

多摩川の恵みと、背後に続く雑木林。

この雑木林も、武蔵野台地では落葉樹林も多く

お米はなかったものの

木の実などでおなかを満たす工夫がされていたのでしょうか?

馬蹄型に並ぶ村の模型。すごく丁寧に作られているんです。

このストーンサークルなんかも。

その右側に、釣り手土器が展示されていました。

火を入れた物、、、と館長さんがいわれたので

ランタンかなと思いましたら

【ただのランタンに、こんな風に装飾は入れないでしょう】と。

そうだよなー、おまじないというか祭祀用に作られた貴重なものだったんだろうなー。

実は、羽村にもこの後の弥生時代の遺構は見つかっていないのでした。

「なぜ多摩川上流・中流には弥生時代が栄えなかったのでしょうか?」

あーわからないわー(続く)

煮たきができるので

食べられる食材・献立が増えて来ました。

羽村の縄文時代中期の遺跡は4か所で発見されています。

いずれも多摩川に並行した河岸段丘の縁辺。

はけから出てくる湧水と

多摩川の恵みと、背後に続く雑木林。

この雑木林も、武蔵野台地では落葉樹林も多く

お米はなかったものの

木の実などでおなかを満たす工夫がされていたのでしょうか?

馬蹄型に並ぶ村の模型。すごく丁寧に作られているんです。

このストーンサークルなんかも。

その右側に、釣り手土器が展示されていました。

火を入れた物、、、と館長さんがいわれたので

ランタンかなと思いましたら

【ただのランタンに、こんな風に装飾は入れないでしょう】と。

そうだよなー、おまじないというか祭祀用に作られた貴重なものだったんだろうなー。

実は、羽村にもこの後の弥生時代の遺構は見つかっていないのでした。

「なぜ多摩川上流・中流には弥生時代が栄えなかったのでしょうか?」

あーわからないわー(続く)

2010年11月28日

スクレイパーって???

ビロードのような布の上で

旧石器時代の遺物が、輝いています。

野尻湖に行っていた”局部磨製石器”は、刃の部分を砥石で磨いて

より鋭い切れ味にしたものだそうです。

黒光りのする黒曜石が、これだけ並んでいると

ルパン3世になった気分。

雑木林だった小平に玉川上水が引かれて

この地の歴史はここから始まったと思われていたのが

昭和49年、鈴木小学校の建設のために掘り返していたら

旧石器時代の遺物が次々と出現し

どれだけセンセーショナルな事件だったのでしょうか。

スクレイパー???

なんだろう。

係りの方が「皮をなめしたり、木などを削った物ですよ」と

教えてくださいました。

今よりも7~8℃低かった時代に

皮は防寒のためにも必要だったのでしょうね。

この鈴木遺跡は、以前は石神井川の源流になっていて

旧石器時代の人が一時期住んだり

縄文時代には狩り場としてりようされたもの。

水場に近い台地上ーーーこれが生きていくうえで

一番適したところだったんだ。

さようなら小平。

いろんな場所で、詳しい説明を聞かせてもらって

熱い気持ちです。

続きを読む

旧石器時代の遺物が、輝いています。

野尻湖に行っていた”局部磨製石器”は、刃の部分を砥石で磨いて

より鋭い切れ味にしたものだそうです。

黒光りのする黒曜石が、これだけ並んでいると

ルパン3世になった気分。

雑木林だった小平に玉川上水が引かれて

この地の歴史はここから始まったと思われていたのが

昭和49年、鈴木小学校の建設のために掘り返していたら

旧石器時代の遺物が次々と出現し

どれだけセンセーショナルな事件だったのでしょうか。

スクレイパー???

なんだろう。

係りの方が「皮をなめしたり、木などを削った物ですよ」と

教えてくださいました。

今よりも7~8℃低かった時代に

皮は防寒のためにも必要だったのでしょうね。

この鈴木遺跡は、以前は石神井川の源流になっていて

旧石器時代の人が一時期住んだり

縄文時代には狩り場としてりようされたもの。

水場に近い台地上ーーーこれが生きていくうえで

一番適したところだったんだ。

さようなら小平。

いろんな場所で、詳しい説明を聞かせてもらって

熱い気持ちです。

続きを読む

2010年11月25日

最後は 稗倉(ひえぐら・へーぐら)

小平ふるさと村では

この地特有の物も見せていただきました。

名主が村民のために作ったといわれる

飢饉時の備蓄のための倉庫。

珍しいのは

上から入れて、上からとる仕組みになっているんだそうです。

そしてネズミが入りにくい工夫

さらに

謎ともいえるのは、この柱の下の石。

ではなく、石の上の柱!!

石のカーブに沿って、きちんと調整された柱なんだそうです。

石の中に柱が固定されているのは見たことがあるけど

こんなの初めて。

ふるさと村の方々には、お世話になりました。

この地特有の物も見せていただきました。

名主が村民のために作ったといわれる

飢饉時の備蓄のための倉庫。

珍しいのは

上から入れて、上からとる仕組みになっているんだそうです。

そしてネズミが入りにくい工夫

さらに

謎ともいえるのは、この柱の下の石。

ではなく、石の上の柱!!

石のカーブに沿って、きちんと調整された柱なんだそうです。

石の中に柱が固定されているのは見たことがあるけど

こんなの初めて。

ふるさと村の方々には、お世話になりました。

2010年11月24日

でんしょう

江戸時代の建物を見て

小平ふるさと村の広場で何かしている方を発見。

村長さん?館長さん?

子供たちに

昔の遊びを伝えているんだそうです。

ベーゴマ

けんだま

竹ぼっくり、、

「これしっていますか?」

30センチぐらいの長い竹を

お手玉のように

ビー玉のように

おはじきのように

操っていました。

サー最後はこれよ(つづく)

小平ふるさと村の広場で何かしている方を発見。

村長さん?館長さん?

子供たちに

昔の遊びを伝えているんだそうです。

ベーゴマ

けんだま

竹ぼっくり、、

「これしっていますか?」

30センチぐらいの長い竹を

お手玉のように

ビー玉のように

おはじきのように

操っていました。

サー最後はこれよ(つづく)

2010年11月23日

格式の高い小川家

旧小川家。

小平の小川村の新田開発の立役者

名主の小川氏のお宅です。

あー

狐格子だ

げ魚もある!

高札場もお宅の前に置かれたという玄関は

武家に匹敵するほどの格式の高いものでした。

表玄関から母屋に行くのに廊下を通って(たぶん)

部屋数は、12個近く。

大豪邸です。

釘隠しの奥には、やりかけやりなげしも写っています。

この床の間のようなものは

やりを置いた台だそうですよ。

何と言っても

この当時、漆喰で作られた壁はそうそうなく

やはり、村のシンボルだったのでしょうね。

小平の小川村の新田開発の立役者

名主の小川氏のお宅です。

あー

狐格子だ

げ魚もある!

高札場もお宅の前に置かれたという玄関は

武家に匹敵するほどの格式の高いものでした。

表玄関から母屋に行くのに廊下を通って(たぶん)

部屋数は、12個近く。

大豪邸です。

釘隠しの奥には、やりかけやりなげしも写っています。

この床の間のようなものは

やりを置いた台だそうですよ。

何と言っても

この当時、漆喰で作られた壁はそうそうなく

やはり、村のシンボルだったのでしょうね。

2010年11月21日

先行投資(?)

一面、雑木林だった所に

玉川上水は引かれたものの

新田開発は

半端な努力では進まなかったのでしょう。

土豪 小川氏は

幕府に新田開発を願い出て

まずご自分が先に入ってきたのだそうです。

そして、短冊形に地割されたところに

住まいをつくっていった。

ふるさと村にはそのころの家がありました。かやぶきです。

新田開発が成功するかどうかは

雨風をしのげる家があるかどうかがネックだったのです。

すごいなー

村に入ってきた人たちは、小川氏にこの家を分けてもらって

日々開拓に励んだそうです。

小川氏は、もう一つ、貸し出したものがあるそうです。

それは何???

玉川上水は引かれたものの

新田開発は

半端な努力では進まなかったのでしょう。

土豪 小川氏は

幕府に新田開発を願い出て

まずご自分が先に入ってきたのだそうです。

そして、短冊形に地割されたところに

住まいをつくっていった。

ふるさと村にはそのころの家がありました。かやぶきです。

新田開発が成功するかどうかは

雨風をしのげる家があるかどうかがネックだったのです。

すごいなー

村に入ってきた人たちは、小川氏にこの家を分けてもらって

日々開拓に励んだそうです。

小川氏は、もう一つ、貸し出したものがあるそうです。

それは何???

2010年11月17日

旧鎌倉街道の真ん中

府中街道をどこまでも行き

このあたりに

奈良平安時代の、東山道が走っていたんだよなーと。

原農園というところを探しましたが

私の地図ではわかりませんでした。

西武拝島線は、高架になるための工事中。

きました八坂。

九道の辻。

江戸道

引股道

宮寺道

秩父道

御窪道

清戸道

奥州街道

大山街道

鎌倉街道

9本もの道が交差していたところです。

旧鎌倉街道の真ん中あたりになるということでした。

このあたりに

奈良平安時代の、東山道が走っていたんだよなーと。

原農園というところを探しましたが

私の地図ではわかりませんでした。

西武拝島線は、高架になるための工事中。

きました八坂。

九道の辻。

江戸道

引股道

宮寺道

秩父道

御窪道

清戸道

奥州街道

大山街道

鎌倉街道

9本もの道が交差していたところです。

旧鎌倉街道の真ん中あたりになるということでした。

2010年11月15日

江戸の街はきれいだった

地下5階から、1階ずつ上がって展示を見て来ました。

特別展示室では、【近代下水道の前史と夜明け】をテーマに展開されていました。

黒船で日本に来た外国人が

江戸の町を見て

近代的ではないが、きれいにしていると感心したんだそうです。

その様子をいろはがるたで説明しています。

視聴覚教材も多かったです。

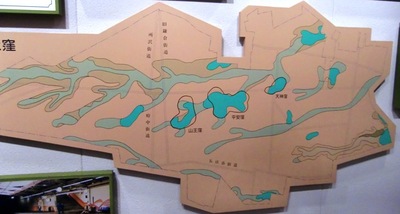

私が一番知りたかった”小平の水環境”

鎌倉時代は鎌倉街道が通っていたので、

まいまいず井戸が掘られていたそうです。

小平には川がなかったので、水には苦労。

玉川上水を一時期飲用しましたが、伝染病が広がり

また井戸を掘ることになりました。

小平は、川がなかったから、水の大切さを知り、組合を作って

今の水道局のような働きをしていたと知りました。

処理された汚泥も、リサイクルされています。

最後にワークショップの階でビデオを見せていただきました。

ふれあい下水道館の皆様にはお世話になりました。

2010年11月11日

小平と水

生きていくうえで必要なもの

その一番に上がるのが水なのでしょうか。

小平には川が流れていませんでした。

唯一あった石神井川の水源も

時代とともに移動して。

玉川上水がひかれて

どんどん新田開発が進んだ。

水の威力というのは素晴らしいものです。

そんなことを思い起こさせてくれる

壁泉が一橋学園駅前にありました。

マイナスイオンを感じます。

鷹の台駅近くの中央公園にも、壁泉があります。

リビング多摩の読者ブロガーとして

多摩のお出かけ情報を発信していますが

今仲間を募集中ですよ。

その一番に上がるのが水なのでしょうか。

小平には川が流れていませんでした。

唯一あった石神井川の水源も

時代とともに移動して。

玉川上水がひかれて

どんどん新田開発が進んだ。

水の威力というのは素晴らしいものです。

そんなことを思い起こさせてくれる

壁泉が一橋学園駅前にありました。

マイナスイオンを感じます。

鷹の台駅近くの中央公園にも、壁泉があります。

リビング多摩の読者ブロガーとして

多摩のお出かけ情報を発信していますが

今仲間を募集中ですよ。

2010年11月03日

小平のルーツ

朝鮮大学校に、また間違えて入りそうになりました。

以前は車いすの方を散歩しながらだったので

チマチョゴリを着た学生さんが、記念写真をとらせてくれました。

【今日までですよー】と

武蔵野美術大学の前で言われましたが

写真だけで終わり。

この近くはおしゃれなギャラリー・喫茶店があり

さすが美大。

小平のルーツともいえる、小川町を見歩きました。

玉川上水がひかれたことによって、このあたり一帯が開拓されました。

その初めの土地が、小川村。そして武蔵野台地の平らな土地だから

小平という名前になったそうです。

小川寺の山門を写しましたが

本当はもっと近寄っていろいろ見てみたかったです。

梵鐘は有形文化財になっているそうです。

三差路がありました。

青梅街道から立川通りが分かれていきます。

小平上宿ということは、この辺は宿場町だったのですね。

新宿から青梅を通って甲府まで続く青梅街道。

家康が江戸に幕府をひらいて、江戸城築城のために

青梅成木村の石灰がこの道で運ばれたのだそうです。

短冊状に、青梅街道の両側には区割りがあり

用水が流れていました。

以前は車いすの方を散歩しながらだったので

チマチョゴリを着た学生さんが、記念写真をとらせてくれました。

【今日までですよー】と

武蔵野美術大学の前で言われましたが

写真だけで終わり。

この近くはおしゃれなギャラリー・喫茶店があり

さすが美大。

小平のルーツともいえる、小川町を見歩きました。

玉川上水がひかれたことによって、このあたり一帯が開拓されました。

その初めの土地が、小川村。そして武蔵野台地の平らな土地だから

小平という名前になったそうです。

小川寺の山門を写しましたが

本当はもっと近寄っていろいろ見てみたかったです。

梵鐘は有形文化財になっているそうです。

三差路がありました。

青梅街道から立川通りが分かれていきます。

小平上宿ということは、この辺は宿場町だったのですね。

新宿から青梅を通って甲府まで続く青梅街道。

家康が江戸に幕府をひらいて、江戸城築城のために

青梅成木村の石灰がこの道で運ばれたのだそうです。

短冊状に、青梅街道の両側には区割りがあり

用水が流れていました。

2010年10月25日

拝島は福生?昭島?

地図を見ると

半分が福生市に入って

半分が昭島市になっている。

拝島の駅って、なに市なんでしょう。

コンコースのところに

古い拝島の写真が飾ってありました。

多摩川の砂利をどんどん運んでビルを建てた?

そんな電車に乗るイベントがあったのでしょうか。

玉川上水に沿って歩く道があります。

かなり湿気が多く、滑りやすい。きのこも生えていました。

市内を歩いていると、この遊歩道をきれいにしようという運動が起きているようです。

みずくらいど公園。

水蔵井戸、、、、だと思っていたんです。

そしたら、水喰土公園。

玉川上水の堀を、掘っても掘っても厚い砂利の層が水を吸い込み

川が流れなかった、、、、

工事に携わった人たちの

嘆きの声が聞こえます。

半分が福生市に入って

半分が昭島市になっている。

拝島の駅って、なに市なんでしょう。

コンコースのところに

古い拝島の写真が飾ってありました。

多摩川の砂利をどんどん運んでビルを建てた?

そんな電車に乗るイベントがあったのでしょうか。

玉川上水に沿って歩く道があります。

かなり湿気が多く、滑りやすい。きのこも生えていました。

市内を歩いていると、この遊歩道をきれいにしようという運動が起きているようです。

みずくらいど公園。

水蔵井戸、、、、だと思っていたんです。

そしたら、水喰土公園。

玉川上水の堀を、掘っても掘っても厚い砂利の層が水を吸い込み

川が流れなかった、、、、

工事に携わった人たちの

嘆きの声が聞こえます。

2010年10月19日

鮎をとる道具

福生の民俗と暮しを学ぼうコーナーでは

多摩川の恵みをいただく、漁の道具がありました。

将軍に献上するアユの大きさは、何寸と決まっていたものだとか。

他の魚をとる道具には

魚が戻らないようにかえしがあるのに

鮎を捕まえるものにはありません。

なぜ???

鮎は先に先にしか進まないという習性があるからだそうです。

狭いながらも貴重な展示がたくさんありました。

12月は、お正月に関する特別展。

調布で神酒の口をつくる人がいてその流れをくんで

竹で細工を作る方が福生にいるんだそうです。

竹の材料1本から作る細工物、みてみたいです。

2月には、”ちりめん本”というのを展示するのだそうです。

日本の昔話などを、英訳してかいた絵本。

鎖国が終わり、外国人が入ってきて、お土産に求められたものなんだそうです。

見てみたいなー。

福生市郷土資料室ではお世話になりました。

私は、多摩川に向かって坂を下りていきます。

途中崖線から湧水が豊富に出ている場所がありました。

熊川神社の下のあたりです。

福生市郷土資料室

福生市熊川850-1

042-530-1120

月曜日休館(祝日の場合は開館し、翌日休館)年末年始・館内整理日も休館

10:00~17:00

多摩川の恵みをいただく、漁の道具がありました。

将軍に献上するアユの大きさは、何寸と決まっていたものだとか。

他の魚をとる道具には

魚が戻らないようにかえしがあるのに

鮎を捕まえるものにはありません。

なぜ???

鮎は先に先にしか進まないという習性があるからだそうです。

狭いながらも貴重な展示がたくさんありました。

12月は、お正月に関する特別展。

調布で神酒の口をつくる人がいてその流れをくんで

竹で細工を作る方が福生にいるんだそうです。

竹の材料1本から作る細工物、みてみたいです。

2月には、”ちりめん本”というのを展示するのだそうです。

日本の昔話などを、英訳してかいた絵本。

鎖国が終わり、外国人が入ってきて、お土産に求められたものなんだそうです。

見てみたいなー。

福生市郷土資料室ではお世話になりました。

私は、多摩川に向かって坂を下りていきます。

途中崖線から湧水が豊富に出ている場所がありました。

熊川神社の下のあたりです。

福生市郷土資料室

福生市熊川850-1

042-530-1120

月曜日休館(祝日の場合は開館し、翌日休館)年末年始・館内整理日も休館

10:00~17:00