2012年01月18日

胸突き八丁

一度来た道を帰ることは、皆無です。

途中から、別の道に入ります。

ただし日光の照っている日にしています。

方角がわからなくなる。

ともかく、南側の山道に入りました。

向こうから山歩きの姿で来られるご夫婦がいて

「すみません、ここ自転車で行けますか?」

「いけないことはないけど」

「かなりですよ」

胸突き八丁の道を自転車おしていきました。

この胸突き八丁って、よく使うけどなんだろう?

富士山の頂上付近の険しい八丁(872メートル)のこと。

最後の最後の険しい道のことなんだそうです。

この感じどこかにもあったなー

そうだ!

百草園に行く道だ。

昔の人は景色のいい山の上にお寺を立てたり

お城を築いたり、、、、、

ついたところは光厳寺。

五日市七福神のいるお寺です。

東京都指定の天然記念物になっている、山桜を確かめてきました。

いいながめ!!!

五日市の町だけじゃなく、多摩川の向こうまで見えます。

境内には万両が植えられていました。

降りるのも自転車を押してです。

七福神めぐりの女性10人に会いました。

「もう少しですよ」と

思わず声かけました。

途中から、別の道に入ります。

ただし日光の照っている日にしています。

方角がわからなくなる。

ともかく、南側の山道に入りました。

向こうから山歩きの姿で来られるご夫婦がいて

「すみません、ここ自転車で行けますか?」

「いけないことはないけど」

「かなりですよ」

胸突き八丁の道を自転車おしていきました。

この胸突き八丁って、よく使うけどなんだろう?

富士山の頂上付近の険しい八丁(872メートル)のこと。

最後の最後の険しい道のことなんだそうです。

この感じどこかにもあったなー

そうだ!

百草園に行く道だ。

昔の人は景色のいい山の上にお寺を立てたり

お城を築いたり、、、、、

ついたところは光厳寺。

五日市七福神のいるお寺です。

東京都指定の天然記念物になっている、山桜を確かめてきました。

いいながめ!!!

五日市の町だけじゃなく、多摩川の向こうまで見えます。

境内には万両が植えられていました。

降りるのも自転車を押してです。

七福神めぐりの女性10人に会いました。

「もう少しですよ」と

思わず声かけました。

2012年01月15日

キッコーゴ

五日市物語の映画の中にも出てきましたが

東京で唯一お醤油を作っているお店。

キッコーゴという銘柄はどうしてできたのかしら?

100年前の創業者が

近藤五郎兵衛といわれる方で

その” 五” から、キッコーゴがネーミングされました。

醤油は大豆と小麦と麹から作りますが

仕込むときに、食塩水を入れます。

その水が、奥多摩の伏流水を使っているのです!

微生物の働きを促すミネラルが豊富~~~~と

パンフレットに書いていました。

その土地にあった、名物名産なんですね。

東京で唯一お醤油を作っているお店。

キッコーゴという銘柄はどうしてできたのかしら?

100年前の創業者が

近藤五郎兵衛といわれる方で

その” 五” から、キッコーゴがネーミングされました。

醤油は大豆と小麦と麹から作りますが

仕込むときに、食塩水を入れます。

その水が、奥多摩の伏流水を使っているのです!

微生物の働きを促すミネラルが豊富~~~~と

パンフレットに書いていました。

その土地にあった、名物名産なんですね。

2012年01月08日

川の若返り現象

あらっ、さっき秋川を渡ったのに

また川があるわ。

この思いが何度か続きます。

原因は地図で見るとわかるのですが

川の蛇行。

穿入蛇行。

川のカーブの外側がスピードが速くって

内側が遅いので削られた砂利や砂が内側にたまっていく?

専門家ではないからまったくわかりませんが

川の若返り現象。

四万十川・石狩川はもっと勢いが強いようですね。

人間も若いということは、勢いがあってよどみがない。

川もそうなんだ。

また川があるわ。

この思いが何度か続きます。

原因は地図で見るとわかるのですが

川の蛇行。

穿入蛇行。

川のカーブの外側がスピードが速くって

内側が遅いので削られた砂利や砂が内側にたまっていく?

専門家ではないからまったくわかりませんが

川の若返り現象。

四万十川・石狩川はもっと勢いが強いようですね。

人間も若いということは、勢いがあってよどみがない。

川もそうなんだ。

2011年12月01日

12月

カレンダーが、残るところ1枚。

いろいろなことがあったなー。

ずっと書いてきたブログが閉鎖になったのは、ショックでした。

おもに、手芸についての話題が多かったんです。

ほとんど毎日針を持って自己表現していますが

アップできるサイトがなくなった。

昭島のくじらロード商店会の方に

ブログってこういうこと、、、、と教えていただいたことを

今でも思い出しています。

自分の売りたいもの(表現したいもの)を、伝わるように

買って(読んで)もらえるように。

そのあとリビング多摩の編集長の講義を拝聴。

読んで他の人が得るところのあるものを書こう

自分にしか表現できない分野を深めていこう

……今年も、ブログを通して、成長してきたなーと思っています。(できたかな?)

じいじは

いいことがあると桜の木を一本づつ山に植えてきた。

じいじはいろんなことを教えてくれた。

もうそろそろ桜が咲く季節になる前に

じいじは、亡くなった。

木や花は毎年同じ場所に同じように咲くけど

人は、同じではない。

”じいじとさくら山”は、大人が読んで響いてくる絵本でしょうか。

いろいろなことがあったなー。

ずっと書いてきたブログが閉鎖になったのは、ショックでした。

おもに、手芸についての話題が多かったんです。

ほとんど毎日針を持って自己表現していますが

アップできるサイトがなくなった。

昭島のくじらロード商店会の方に

ブログってこういうこと、、、、と教えていただいたことを

今でも思い出しています。

自分の売りたいもの(表現したいもの)を、伝わるように

買って(読んで)もらえるように。

そのあとリビング多摩の編集長の講義を拝聴。

読んで他の人が得るところのあるものを書こう

自分にしか表現できない分野を深めていこう

……今年も、ブログを通して、成長してきたなーと思っています。(できたかな?)

じいじは

いいことがあると桜の木を一本づつ山に植えてきた。

じいじはいろんなことを教えてくれた。

もうそろそろ桜が咲く季節になる前に

じいじは、亡くなった。

木や花は毎年同じ場所に同じように咲くけど

人は、同じではない。

”じいじとさくら山”は、大人が読んで響いてくる絵本でしょうか。

2011年06月15日

無事手にしたゴーヤ,調布の不思議

昨日はかなり並びました。

府中市・教育委員会・東京農工大がタイアップして

300鉢のゴーヤの苗配布。

しっかり支柱がたてられているし

もうつるが出ていました。

さて、調布と府中の境についてですが、、、

道に迷った私が聞いた方が、よくご存じの方で。

これ幸いとばかりに、案内してくれました。

かぎ型の道を行くと府中があるんだけど

というか府中に入るんだけど

その中に2軒調布市の家がある。

この辺りは入り組んでいるんだそうです。

「あのネットが目印ですよ」

ネットから西が府中。

府中市・教育委員会・東京農工大がタイアップして

300鉢のゴーヤの苗配布。

しっかり支柱がたてられているし

もうつるが出ていました。

さて、調布と府中の境についてですが、、、

道に迷った私が聞いた方が、よくご存じの方で。

これ幸いとばかりに、案内してくれました。

かぎ型の道を行くと府中があるんだけど

というか府中に入るんだけど

その中に2軒調布市の家がある。

この辺りは入り組んでいるんだそうです。

「あのネットが目印ですよ」

ネットから西が府中。

2011年04月20日

花粉の症状緩和にも

これも福岡のものなのですが

馬油(ばあゆ)

物産展にこられる販売員の方たちは全身に使っているんだそうです。

化粧下として顔に

手足の乾燥に

髪の保護に、、、、

今回、花粉症で鼻や口の不快感があるときに

綿棒で塗る方法も知りました。

花粉や埃の進入を、防いでくれるとか。

じゃ香の香り・ヒノキの香り・くちなしの香りもありましたよ。

馬油(ばあゆ)

物産展にこられる販売員の方たちは全身に使っているんだそうです。

化粧下として顔に

手足の乾燥に

髪の保護に、、、、

今回、花粉症で鼻や口の不快感があるときに

綿棒で塗る方法も知りました。

花粉や埃の進入を、防いでくれるとか。

じゃ香の香り・ヒノキの香り・くちなしの香りもありましたよ。

2011年04月11日

府中と清瀬

武蔵国の国府があった府中。

社会人になったころ

東山道武蔵路の遺構が新聞等でにぎわいました。

12メートル幅のほぼまっすぐな道路。

これは、

一般市民が通る路ではなかった。

武蔵国の管内は、旅をするのに苦難を要し

飢えと、病気に苦しむ旅人のために

多摩郡と入間郡の境に

悲田処をつくり、それは清瀬にあったのではないかーーーーと

清瀬市郷土博物館で読みました。

武蔵国国府、府中から、清瀬近くを通って大宮方面に向かう

古代道があったのではないかという展示は

興味深かったです。

社会人になったころ

東山道武蔵路の遺構が新聞等でにぎわいました。

12メートル幅のほぼまっすぐな道路。

これは、

一般市民が通る路ではなかった。

武蔵国の管内は、旅をするのに苦難を要し

飢えと、病気に苦しむ旅人のために

多摩郡と入間郡の境に

悲田処をつくり、それは清瀬にあったのではないかーーーーと

清瀬市郷土博物館で読みました。

武蔵国国府、府中から、清瀬近くを通って大宮方面に向かう

古代道があったのではないかという展示は

興味深かったです。

タグ :清瀬

2011年04月06日

根気が要るよね♪

手織物って、あたたかいですよね。

清瀬市郷土博物館の伝承スタジオで

裂き織りを見せてもらいました。

製図をして、縦糸を選んだり

横糸にする布をきったり

機械に糸をかける作業など

織るまでにいろんな工程があるのね。

必要な道具を、裂き織りを組み合わせたバッグに入れて持ってきている方がいました。

「私の一生のしごとょ」

こうやって、図面を見ながらやっていく。

ローラーカッターで3ミリにして

それを横糸で編んでいくんだそうです。

カットする前の布は、羽織の裏地と言っていました。

皆さん、嬉々としていた。

楽しいことは長続きするわよね。

清瀬市郷土博物館の伝承スタジオで

裂き織りを見せてもらいました。

製図をして、縦糸を選んだり

横糸にする布をきったり

機械に糸をかける作業など

織るまでにいろんな工程があるのね。

必要な道具を、裂き織りを組み合わせたバッグに入れて持ってきている方がいました。

「私の一生のしごとょ」

こうやって、図面を見ながらやっていく。

ローラーカッターで3ミリにして

それを横糸で編んでいくんだそうです。

カットする前の布は、羽織の裏地と言っていました。

皆さん、嬉々としていた。

楽しいことは長続きするわよね。

2011年03月17日

今日から又スタート

昨日初めての計画停電がありました。

寒かった。

でもおかげで、いつまでも怖がったり、悲しんだりしちゃいけないと、

割り切ることができました。

母がよくいっていたなー

「はれにゃい あめなば にゃ」 [晴れない雨などない]

野塩のあたりは、遺跡がたくさん発掘されているところです。

ここから図書館通りに入っていくことにしました。

赤松があって、、、そうだ

清瀬は、結核療養所があった街だったなー。

看護大学の横にある公園に

その旨を書いた石碑が立っていました。

1950年代までは、年間死亡者数が10万人を超えて

長い間死亡原因の1位が結核でした。

結核治療のメッカ、清瀬。

寒かった。

でもおかげで、いつまでも怖がったり、悲しんだりしちゃいけないと、

割り切ることができました。

母がよくいっていたなー

「はれにゃい あめなば にゃ」 [晴れない雨などない]

野塩のあたりは、遺跡がたくさん発掘されているところです。

ここから図書館通りに入っていくことにしました。

赤松があって、、、そうだ

清瀬は、結核療養所があった街だったなー。

看護大学の横にある公園に

その旨を書いた石碑が立っていました。

1950年代までは、年間死亡者数が10万人を超えて

長い間死亡原因の1位が結核でした。

結核治療のメッカ、清瀬。

2011年03月13日

怖かった

コンビニに行ったら、流通の関係で

商品が入らないと、、、、、棚に空間が目立ちました。

夜、愛犬の散歩に出ると

街中が暗い。

スーパーも飲食店も照明を落とし、街灯も間引きされています。

怖かった記憶が戻ってきました。

昨日は、やけに甘いものが欲しくて仕方がなかったです。

頭の中で、恐怖と闘うために

エネルギーを欲しがっているんだろうなー。

子供も、仕事から1時間近く早く帰りました。

「節電だからって」と言っていました。

11日の甲州街道は、歩いて帰宅する人でいっぱいだったと聞きました。

沿道の自転車屋さんで、自転車がみるみる売れたとも。

災害に見舞われた方に、心からお見舞い申し上げます。

私たちにできることは、今は節電。一言だけ。

商品が入らないと、、、、、棚に空間が目立ちました。

夜、愛犬の散歩に出ると

街中が暗い。

スーパーも飲食店も照明を落とし、街灯も間引きされています。

怖かった記憶が戻ってきました。

昨日は、やけに甘いものが欲しくて仕方がなかったです。

頭の中で、恐怖と闘うために

エネルギーを欲しがっているんだろうなー。

子供も、仕事から1時間近く早く帰りました。

「節電だからって」と言っていました。

11日の甲州街道は、歩いて帰宅する人でいっぱいだったと聞きました。

沿道の自転車屋さんで、自転車がみるみる売れたとも。

災害に見舞われた方に、心からお見舞い申し上げます。

私たちにできることは、今は節電。一言だけ。

2011年03月11日

野の塩

秋津から志木街道にでました。

前回は新座方面から清瀬に入ったので

反対側から見ていきました。

街道沿いに、スイートピーが。

そして、空堀川には

野塩橋!

野塩って面白い地名だなー。

清瀬市のサイトで検索したら、、、、

昔土を掘っていると塩が出てきたんだそうです。

その塩は、岩塩ではなく

海で作られた塩とわかったんで

この地に住んでいた人々が

大切に貯蔵したのだろう、、、、

そんなことからできた地名だそうです。

このあたりでは野塩西原遺跡・野塩前原遺跡が発見されており

縄文時代から平安時代にかけて

住宅地域だったのでしょう。

前回は新座方面から清瀬に入ったので

反対側から見ていきました。

街道沿いに、スイートピーが。

そして、空堀川には

野塩橋!

野塩って面白い地名だなー。

清瀬市のサイトで検索したら、、、、

昔土を掘っていると塩が出てきたんだそうです。

その塩は、岩塩ではなく

海で作られた塩とわかったんで

この地に住んでいた人々が

大切に貯蔵したのだろう、、、、

そんなことからできた地名だそうです。

このあたりでは野塩西原遺跡・野塩前原遺跡が発見されており

縄文時代から平安時代にかけて

住宅地域だったのでしょう。

2011年03月01日

酒と砂糖

親戚が香川出身で

私自身が香川県の物産モニターをしたこともあり

行ったことはないですが、香川とは妙な縁があります。

さぬきうどんの裏に隠れて

地味な名産品になっていますが

さぬき和三宝の作り方を知る機会がありました。

和三盆と同じ。

きびを糖液にして煮詰めて袋につめて

押し船に入れるんだそうです。

押し船?

あっ、日本酒を造るのに似ているんだ!

今から250年前、向山周慶というひとが

日本酒の作り方を砂糖作りに応用して

できたのがこの最高級の砂糖なんだ。

研ぎと絞りを数回繰り返し乾燥させてできるさぬき和三宝。

型に入れて打ち菓子になると

それはそれは、宝石のような模様のお菓子が

生み出されます。

ひなまつりバージョンを買ってきました。

私自身が香川県の物産モニターをしたこともあり

行ったことはないですが、香川とは妙な縁があります。

さぬきうどんの裏に隠れて

地味な名産品になっていますが

さぬき和三宝の作り方を知る機会がありました。

和三盆と同じ。

きびを糖液にして煮詰めて袋につめて

押し船に入れるんだそうです。

押し船?

あっ、日本酒を造るのに似ているんだ!

今から250年前、向山周慶というひとが

日本酒の作り方を砂糖作りに応用して

できたのがこの最高級の砂糖なんだ。

研ぎと絞りを数回繰り返し乾燥させてできるさぬき和三宝。

型に入れて打ち菓子になると

それはそれは、宝石のような模様のお菓子が

生み出されます。

ひなまつりバージョンを買ってきました。

2011年02月07日

たこ

東京の人口が増えて、水がめをあらたに求め

東側が谷になって、都心にも近い狭山丘陵に

白羽の矢が立ったのが明治45年。

村中大騒動だったと書いていましたが、当然です

住んでいる土地が村山貯水地(多摩湖)のために失われるのですから。

谷には160軒余りの家があって

反対しても聞いてもらえず、相場の半分の値段で移転したという歴史があるんだそうです。

水がめを作るのに、コンクリートの塊で押しつけていく。

この塊が宙に浮かぶと、周りについている紐で

蛸のように見えたから、たこと。

東大和市立郷土博物館では

「運ぶ」がテーマの展示もされていました。

運ぶもの、、、水・お酒・荷物・本・たい肥・声・文字、、、、

ユニークな企画だと思いました。

プラネタリウムは時間的にあわず、入らずにあとにしました。

続きを読む

東側が谷になって、都心にも近い狭山丘陵に

白羽の矢が立ったのが明治45年。

村中大騒動だったと書いていましたが、当然です

住んでいる土地が村山貯水地(多摩湖)のために失われるのですから。

谷には160軒余りの家があって

反対しても聞いてもらえず、相場の半分の値段で移転したという歴史があるんだそうです。

水がめを作るのに、コンクリートの塊で押しつけていく。

この塊が宙に浮かぶと、周りについている紐で

蛸のように見えたから、たこと。

東大和市立郷土博物館では

「運ぶ」がテーマの展示もされていました。

運ぶもの、、、水・お酒・荷物・本・たい肥・声・文字、、、、

ユニークな企画だと思いました。

プラネタリウムは時間的にあわず、入らずにあとにしました。

続きを読む

2011年02月04日

切添え開発

江戸時代に玉川上水や分水がひかれて

新田が開発されました。

狭山丘陵の南側は

湧水が豊富で、天からの水でまかなえたのだそうです。

他の新田は、一村丸ごと引っ越ししたのに比べ

芋窪は、自分の土地をもとに移住せず

どんどん南に土地を広げていった。

これが切添え開発。

新田が開発されました。

狭山丘陵の南側は

湧水が豊富で、天からの水でまかなえたのだそうです。

他の新田は、一村丸ごと引っ越ししたのに比べ

芋窪は、自分の土地をもとに移住せず

どんどん南に土地を広げていった。

これが切添え開発。

2011年02月03日

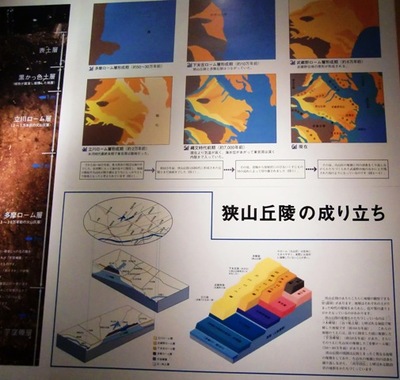

狭山丘陵と多摩丘陵はつながっていた

地質学というのでしょうか?

東大和市立郷土博物館2F入ってすぐに、狭山丘陵の成り立ちが図示されています。

50~30万年前は多摩ローム層におおわれていたのが

10万年前ぐらいになると下末吉ローム層となり

この時

まだ狭山丘陵と多摩丘陵はつながっていた、、、、

2万年ぐらい前に氷河期最終末期となって

東京湾は陸地に。

そして縄文時代前期に気温があがって

海の水が内陸まではいってきたんだ。

現在は武蔵野台地の中に取り残された孤島のようになっている狭山丘陵。

この南側も、多摩川などで浸食された河岸段丘なんですね。

東大和市立郷土博物館2F入ってすぐに、狭山丘陵の成り立ちが図示されています。

50~30万年前は多摩ローム層におおわれていたのが

10万年前ぐらいになると下末吉ローム層となり

この時

まだ狭山丘陵と多摩丘陵はつながっていた、、、、

2万年ぐらい前に氷河期最終末期となって

東京湾は陸地に。

そして縄文時代前期に気温があがって

海の水が内陸まではいってきたんだ。

現在は武蔵野台地の中に取り残された孤島のようになっている狭山丘陵。

この南側も、多摩川などで浸食された河岸段丘なんですね。

2011年01月26日

石橋供養塔って

道を間違えました。

村山貯水池(多摩湖)の南側には3本道があるのですが

私は真ん中を歩いているつもりでしたが

実際は一番下でした。

清水観音堂に。

裏手には馬頭観音と石橋供養塔の石碑があります。

馬が死んだときに建てたのが馬頭観音だと思っていたら

観音菩薩の変化身の一つなんだそうです。

そうなんだー

と言っても何のことかわかりませんが。

そして石橋供養塔って

あちこちで見ますが

石橋の安泰と、通行人の安全を願ったものなんですって。

知らなかったなー

道を間違えるのもいいのかも。

村山貯水池(多摩湖)の南側には3本道があるのですが

私は真ん中を歩いているつもりでしたが

実際は一番下でした。

清水観音堂に。

裏手には馬頭観音と石橋供養塔の石碑があります。

馬が死んだときに建てたのが馬頭観音だと思っていたら

観音菩薩の変化身の一つなんだそうです。

そうなんだー

と言っても何のことかわかりませんが。

そして石橋供養塔って

あちこちで見ますが

石橋の安泰と、通行人の安全を願ったものなんですって。

知らなかったなー

道を間違えるのもいいのかも。

2011年01月20日

のり、悩む・・・・・

茶美庵さんで

東大和のご当地ものを伺いましたが

そんなものはないんじゃないかって。

東大和ラーメン

東大和うどん

東大和ロール

東大和まんじゅう

東大和クレープ

東大和アイス、、、、

ありそうだけど

ない。

旧青梅街道をとぼとぼ歩きました。

ここにきてこれ食べたよ

その思い出が一番残るのに。

あー

おなかがすいているんだ私。

右手にピザのおいしいお店

左手にお魚のおいしいお店。

のり悩む。

右にするか左にするか。

東大和のご当地ものを伺いましたが

そんなものはないんじゃないかって。

東大和ラーメン

東大和うどん

東大和ロール

東大和まんじゅう

東大和クレープ

東大和アイス、、、、

ありそうだけど

ない。

旧青梅街道をとぼとぼ歩きました。

ここにきてこれ食べたよ

その思い出が一番残るのに。

あー

おなかがすいているんだ私。

右手にピザのおいしいお店

左手にお魚のおいしいお店。

のり悩む。

右にするか左にするか。

2011年01月13日

みなみまち→なんがい

知らない土地に行くと、住所表示というか

字名に興味がわきます。

南街。(なんがい)

ふと頭に浮かんだのが、南京町と中華街。

でも、そういう意味ではなかったです。

縄文時代~江戸時代

栄えていたのは

狭山丘陵の南側一帯だったようです。

湧水

そこの人たちからみて南の方向の土地に、

工場勤務のために戦時中たくさんの人が集まり町ができたので

南街。

みなみまちから、なんがいになった経緯があるそうです。

さて、東大和の駅前に来ました。

ここでは、ハトを手にしている男の子と女の子のモニュメント。

字名に興味がわきます。

南街。(なんがい)

ふと頭に浮かんだのが、南京町と中華街。

でも、そういう意味ではなかったです。

縄文時代~江戸時代

栄えていたのは

狭山丘陵の南側一帯だったようです。

湧水

そこの人たちからみて南の方向の土地に、

工場勤務のために戦時中たくさんの人が集まり町ができたので

南街。

みなみまちから、なんがいになった経緯があるそうです。

さて、東大和の駅前に来ました。

ここでは、ハトを手にしている男の子と女の子のモニュメント。

2011年01月11日

ヤマトの東?

東府中は、府中の東にあるし

西調布は調布の西にあるし

ということは、東大和のもとのヤマトはどこにあるんだろう?

ヤマトは宇宙戦艦ヤマト。

大和というのは、違うことからつけられた名前でした。

清水村+狭山村+高木村+奈良橋村+蔵敷村+芋窪村

この6村は、なにかが原因で争い合っていたんだそうです。(水でしょうか?)

その6村が「大いに和して」という願いを込められて

大和村に合併。

東は、東京の東(とう)でした。

東大和の第一印象は、こぎれいで、静かな空気の流れるところ。

こんな立札にも市民の優しさがわかります。

西調布は調布の西にあるし

ということは、東大和のもとのヤマトはどこにあるんだろう?

ヤマトは宇宙戦艦ヤマト。

大和というのは、違うことからつけられた名前でした。

清水村+狭山村+高木村+奈良橋村+蔵敷村+芋窪村

この6村は、なにかが原因で争い合っていたんだそうです。(水でしょうか?)

その6村が「大いに和して」という願いを込められて

大和村に合併。

東は、東京の東(とう)でした。

東大和の第一印象は、こぎれいで、静かな空気の流れるところ。

こんな立札にも市民の優しさがわかります。

2011年01月06日

美人画

中里介山という名前も、大菩薩峠という小説も

名前を聞いたことがある程度でした。

羽村市郷土博物館の中里介山コーナーで

ビデオを見て、彼の人生、人となりに触れることができました。

羽村の堰近くで生まれたのが明治18年。

国土を広げようと、世界に目が向いている時です。

大菩薩峠は、ただのチャンバラではなかった。

彼のキリスト教精神・社会主義思想が織り込まれたものだったんですね。

大正2年から、第2次世界大戦のはじまる年まで連載されました。

それを支えたのが、多くの挿絵画家。

岸田劉生、伊東深水ほかの名だたる画家たちが

この連載小説に花を添えました。

ぺロー のシンデレラも、最初は教訓の話だったのだそうですが

(おんなのこはつつましくあらねば、、、、とか)

こちらも挿絵画家がいろいろな夢のある絵を書き添えて

今でも読まれています。

名前を聞いたことがある程度でした。

羽村市郷土博物館の中里介山コーナーで

ビデオを見て、彼の人生、人となりに触れることができました。

羽村の堰近くで生まれたのが明治18年。

国土を広げようと、世界に目が向いている時です。

大菩薩峠は、ただのチャンバラではなかった。

彼のキリスト教精神・社会主義思想が織り込まれたものだったんですね。

大正2年から、第2次世界大戦のはじまる年まで連載されました。

それを支えたのが、多くの挿絵画家。

岸田劉生、伊東深水ほかの名だたる画家たちが

この連載小説に花を添えました。

ぺロー のシンデレラも、最初は教訓の話だったのだそうですが

(おんなのこはつつましくあらねば、、、、とか)

こちらも挿絵画家がいろいろな夢のある絵を書き添えて

今でも読まれています。