2011年02月08日

かて うどん

「東村山は昔から有名だけど、最近武蔵村山も かて うどんを 街おこしにしているよ」

かて???

なんでしょう?

「かては糧。生活の糧とか言う、あのかて」

稲作に適しない場所では小麦やそばの栽培に切り替えられています。

武蔵野の中でも、2つの村山と小平は昔からうどん作りが日常だったそうで

各家庭で作っていた。

そうなんだ。

忙しい中で手をかけずにおいしく健康的に食べる工夫がされていた。

武蔵野うどんは生活うどんだね。

この具というか薬味を、”かて”というんだそうです。

こまつな・ねぎ・ゆず・おろししょうが。

アツアツのおつゆに入れて

ゆでたての冷たいうどんをたべました。

武蔵村山では、ほうれん草+ゆできゃべつ+サツマイモの天ぷら。

糧うどんをいつか食べに行こう。

かて???

なんでしょう?

「かては糧。生活の糧とか言う、あのかて」

稲作に適しない場所では小麦やそばの栽培に切り替えられています。

武蔵野の中でも、2つの村山と小平は昔からうどん作りが日常だったそうで

各家庭で作っていた。

そうなんだ。

忙しい中で手をかけずにおいしく健康的に食べる工夫がされていた。

武蔵野うどんは生活うどんだね。

この具というか薬味を、”かて”というんだそうです。

こまつな・ねぎ・ゆず・おろししょうが。

アツアツのおつゆに入れて

ゆでたての冷たいうどんをたべました。

武蔵村山では、ほうれん草+ゆできゃべつ+サツマイモの天ぷら。

糧うどんをいつか食べに行こう。

2011年02月07日

たこ

東京の人口が増えて、水がめをあらたに求め

東側が谷になって、都心にも近い狭山丘陵に

白羽の矢が立ったのが明治45年。

村中大騒動だったと書いていましたが、当然です

住んでいる土地が村山貯水地(多摩湖)のために失われるのですから。

谷には160軒余りの家があって

反対しても聞いてもらえず、相場の半分の値段で移転したという歴史があるんだそうです。

水がめを作るのに、コンクリートの塊で押しつけていく。

この塊が宙に浮かぶと、周りについている紐で

蛸のように見えたから、たこと。

東大和市立郷土博物館では

「運ぶ」がテーマの展示もされていました。

運ぶもの、、、水・お酒・荷物・本・たい肥・声・文字、、、、

ユニークな企画だと思いました。

プラネタリウムは時間的にあわず、入らずにあとにしました。

続きを読む

東側が谷になって、都心にも近い狭山丘陵に

白羽の矢が立ったのが明治45年。

村中大騒動だったと書いていましたが、当然です

住んでいる土地が村山貯水地(多摩湖)のために失われるのですから。

谷には160軒余りの家があって

反対しても聞いてもらえず、相場の半分の値段で移転したという歴史があるんだそうです。

水がめを作るのに、コンクリートの塊で押しつけていく。

この塊が宙に浮かぶと、周りについている紐で

蛸のように見えたから、たこと。

東大和市立郷土博物館では

「運ぶ」がテーマの展示もされていました。

運ぶもの、、、水・お酒・荷物・本・たい肥・声・文字、、、、

ユニークな企画だと思いました。

プラネタリウムは時間的にあわず、入らずにあとにしました。

続きを読む

2011年02月06日

ちょっと一服

東大和は狭山茶の産地。

「甘きこと、甘露のごとし」といわれる

美味しいお茶です。

先日は、茶美庵さんで一服いただきましたが

この日はダイエーの中の宮鍋さまで一服。

何と金粉入りのお茶を淹れてくださいました。

縁起がいいわー

「甘きこと、甘露のごとし」といわれる

美味しいお茶です。

先日は、茶美庵さんで一服いただきましたが

この日はダイエーの中の宮鍋さまで一服。

何と金粉入りのお茶を淹れてくださいました。

縁起がいいわー

2011年02月05日

2011年02月04日

切添え開発

江戸時代に玉川上水や分水がひかれて

新田が開発されました。

狭山丘陵の南側は

湧水が豊富で、天からの水でまかなえたのだそうです。

他の新田は、一村丸ごと引っ越ししたのに比べ

芋窪は、自分の土地をもとに移住せず

どんどん南に土地を広げていった。

これが切添え開発。

新田が開発されました。

狭山丘陵の南側は

湧水が豊富で、天からの水でまかなえたのだそうです。

他の新田は、一村丸ごと引っ越ししたのに比べ

芋窪は、自分の土地をもとに移住せず

どんどん南に土地を広げていった。

これが切添え開発。

2011年02月03日

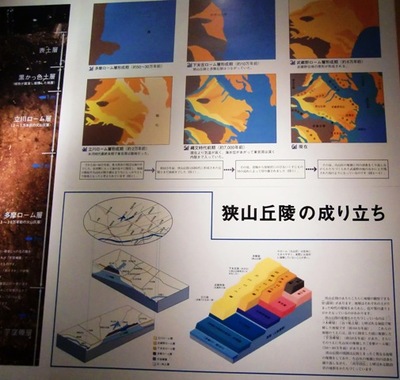

狭山丘陵と多摩丘陵はつながっていた

地質学というのでしょうか?

東大和市立郷土博物館2F入ってすぐに、狭山丘陵の成り立ちが図示されています。

50~30万年前は多摩ローム層におおわれていたのが

10万年前ぐらいになると下末吉ローム層となり

この時

まだ狭山丘陵と多摩丘陵はつながっていた、、、、

2万年ぐらい前に氷河期最終末期となって

東京湾は陸地に。

そして縄文時代前期に気温があがって

海の水が内陸まではいってきたんだ。

現在は武蔵野台地の中に取り残された孤島のようになっている狭山丘陵。

この南側も、多摩川などで浸食された河岸段丘なんですね。

東大和市立郷土博物館2F入ってすぐに、狭山丘陵の成り立ちが図示されています。

50~30万年前は多摩ローム層におおわれていたのが

10万年前ぐらいになると下末吉ローム層となり

この時

まだ狭山丘陵と多摩丘陵はつながっていた、、、、

2万年ぐらい前に氷河期最終末期となって

東京湾は陸地に。

そして縄文時代前期に気温があがって

海の水が内陸まではいってきたんだ。

現在は武蔵野台地の中に取り残された孤島のようになっている狭山丘陵。

この南側も、多摩川などで浸食された河岸段丘なんですね。

2011年02月02日

ナイフ形石器

東大和市立郷土博物館にお邪魔したのは

これを見たかったからです!!

村山貯水池(多摩湖)は、羽村の堰から多摩川の水が入っているところ。

昭和51年に

利根川水系の工事の関係で

導水管工事のために水抜きをしたんだそうです。

その時

専門家と中学生などが発掘調査をして

縄文時代の竪穴住居

奈良時代の瓦焼窯跡

そして、20000年前の後期旧石器時代、黒曜石製の

ナイフ形石器が発見、されたと本で読んでいて、、、

ありましたありました。

隣りには黒曜石の原石が陳列され

どうやって狩りの道具を削りだしていったかの

方法も図示されていて、わかりやすかったです。

*撮影は禁止だったのですが、たまりばのために、多くの方に見ていただきたいという気持ちをお話しし

許可していただきました。ありがとうございます。

これを見たかったからです!!

村山貯水池(多摩湖)は、羽村の堰から多摩川の水が入っているところ。

昭和51年に

利根川水系の工事の関係で

導水管工事のために水抜きをしたんだそうです。

その時

専門家と中学生などが発掘調査をして

縄文時代の竪穴住居

奈良時代の瓦焼窯跡

そして、20000年前の後期旧石器時代、黒曜石製の

ナイフ形石器が発見、されたと本で読んでいて、、、

ありましたありました。

隣りには黒曜石の原石が陳列され

どうやって狩りの道具を削りだしていったかの

方法も図示されていて、わかりやすかったです。

*撮影は禁止だったのですが、たまりばのために、多くの方に見ていただきたいという気持ちをお話しし

許可していただきました。ありがとうございます。

2011年02月01日

この丸いものは?

東大和のお出かけのメインテーマは、郷土博物館。

武蔵大和駅から徒歩で行くと、”いのしし”の彫刻と

大きな丸いものが待っていました。

狭山丘陵は昔はイノシシの害が多く

退治のための穴を掘っていたんだとか。

そしてこの丸いものは、プラネタリウムでした!

博物館の職員の方が

「観覧料は大人200円子供100円と、低料金に設定していますので

是非ファミリーでお出かけください」と

言われていました。

冬番組は”太陽系火山めぐり”

火山は星が生きている証拠です。

地球以外にも、火山があり、これを案内してくれます。

詳しくは、博物館プラネタリウムサイトでご確認ください。

武蔵大和駅から徒歩で行くと、”いのしし”の彫刻と

大きな丸いものが待っていました。

狭山丘陵は昔はイノシシの害が多く

退治のための穴を掘っていたんだとか。

そしてこの丸いものは、プラネタリウムでした!

博物館の職員の方が

「観覧料は大人200円子供100円と、低料金に設定していますので

是非ファミリーでお出かけください」と

言われていました。

冬番組は”太陽系火山めぐり”

火山は星が生きている証拠です。

地球以外にも、火山があり、これを案内してくれます。

詳しくは、博物館プラネタリウムサイトでご確認ください。